当前位置:

首页

资讯中心

中外服装史公元17-19世纪中国清代下

中外服装史公元17-19世纪中国清代下

2025-10-07 20:57

来源: 赵赵布衣

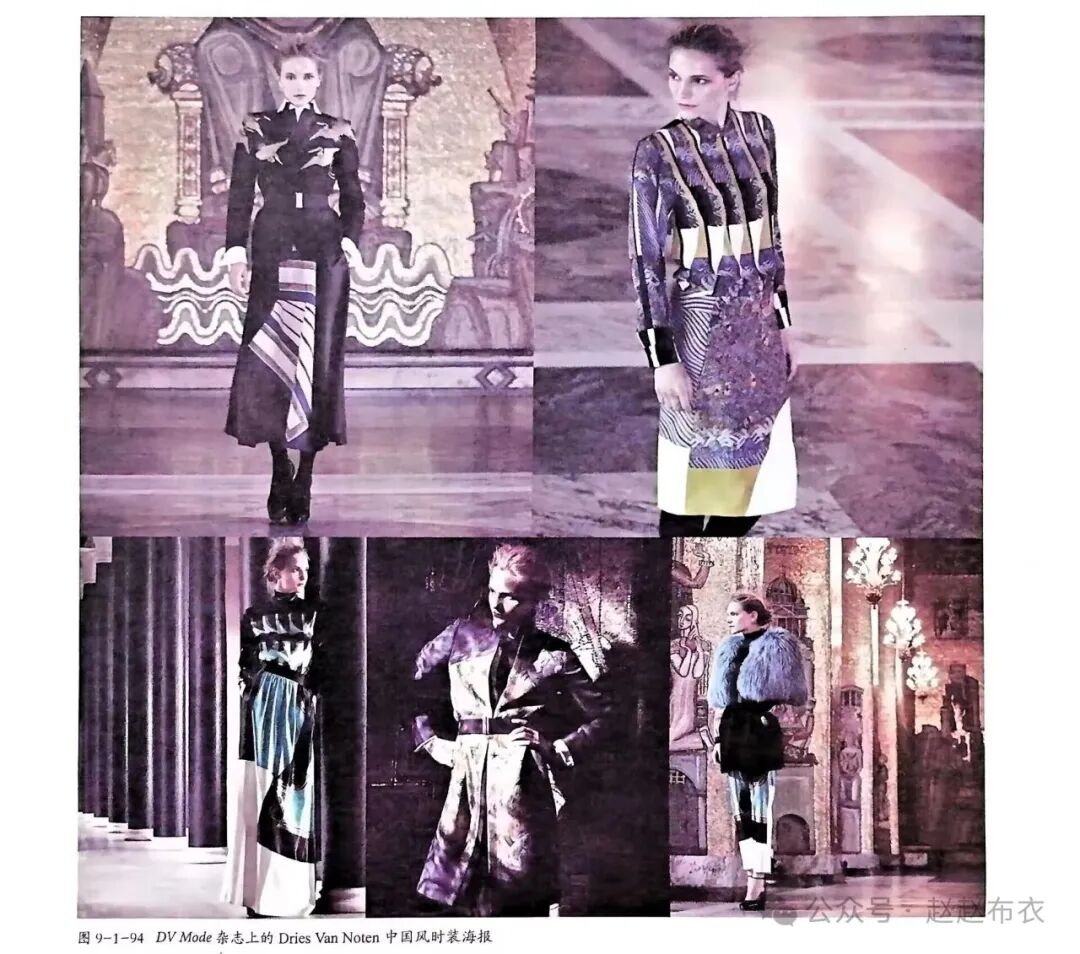

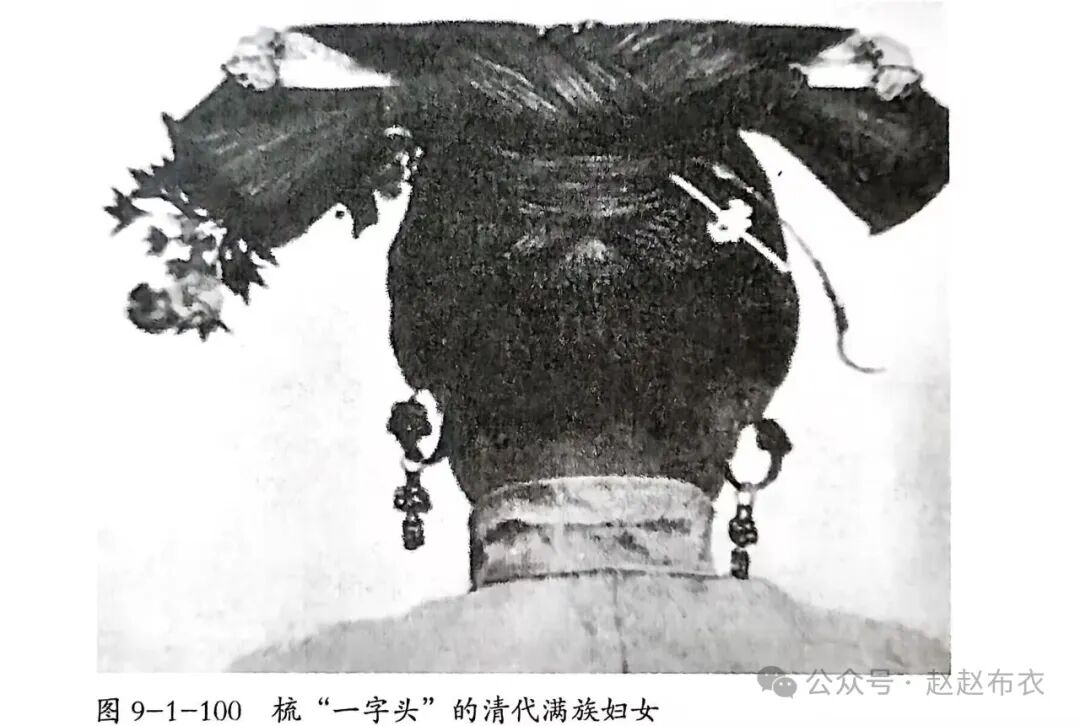

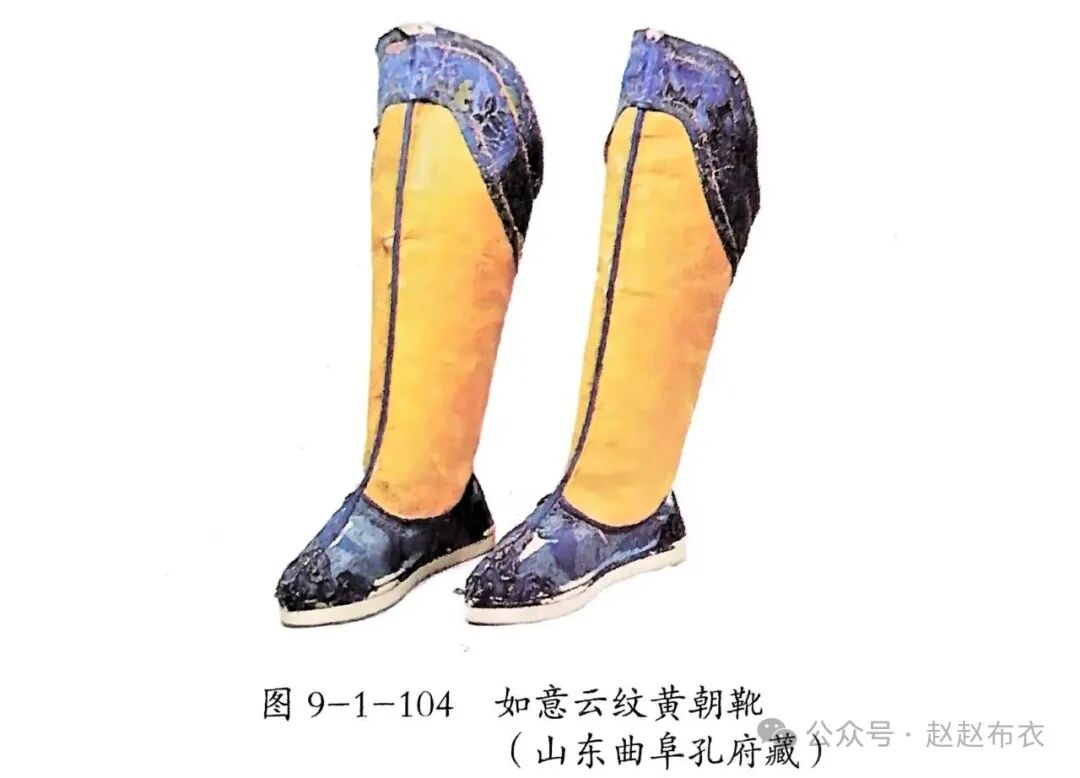

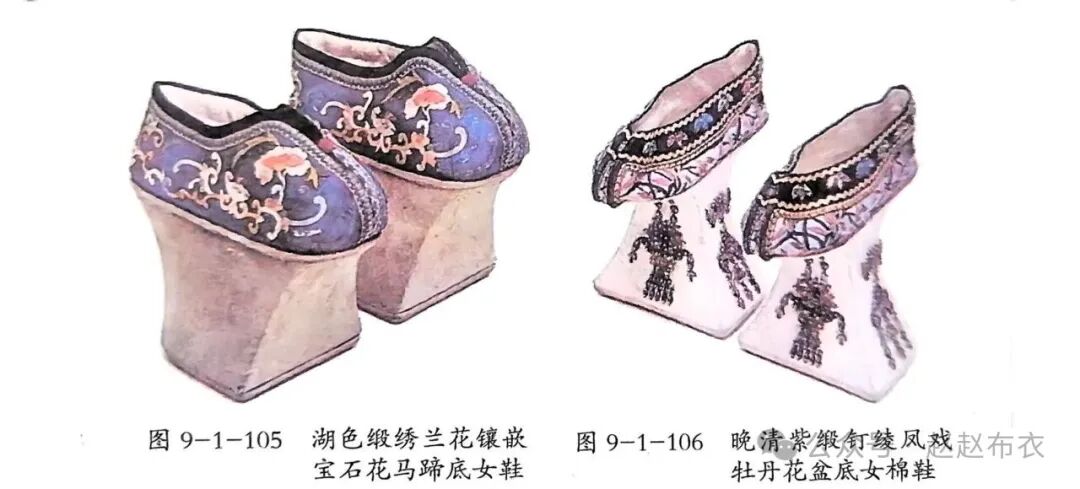

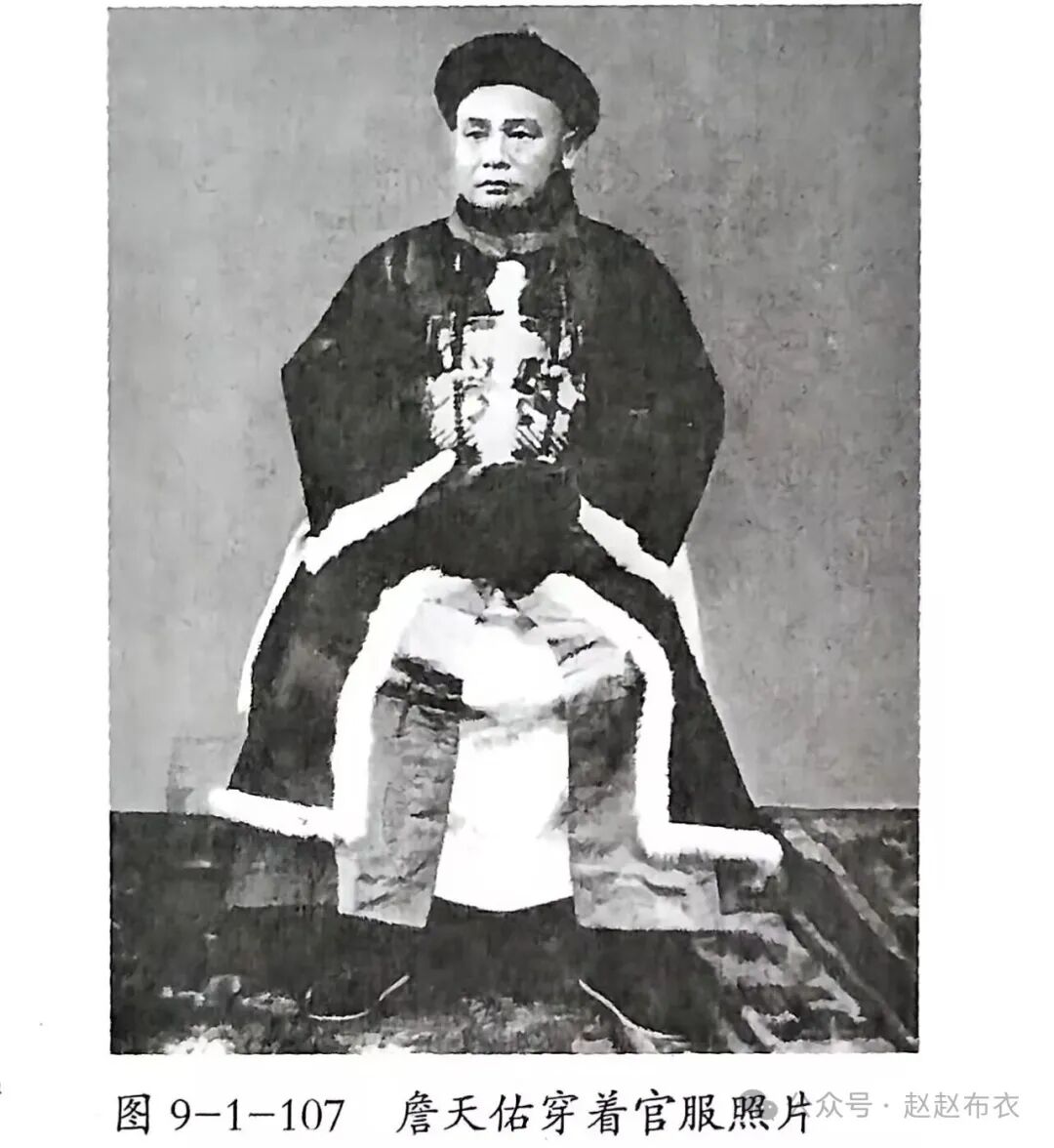

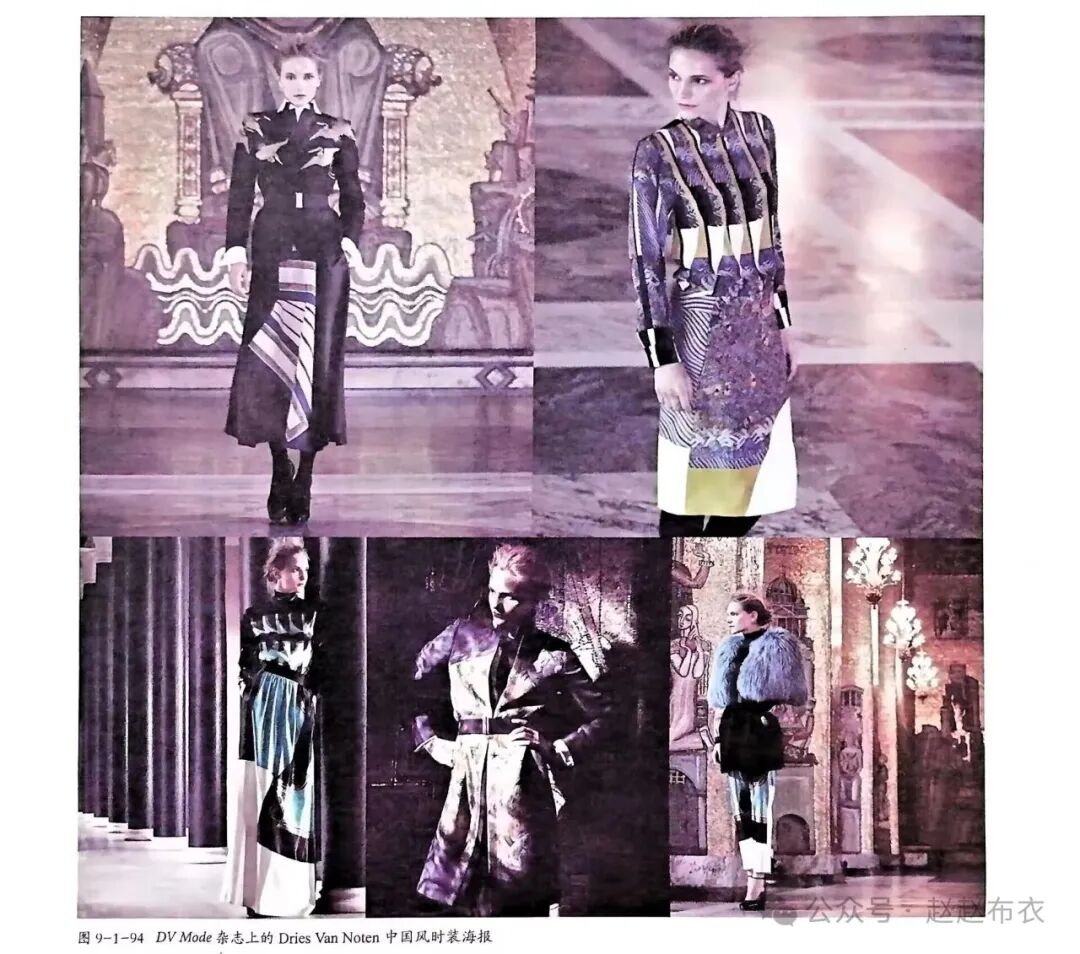

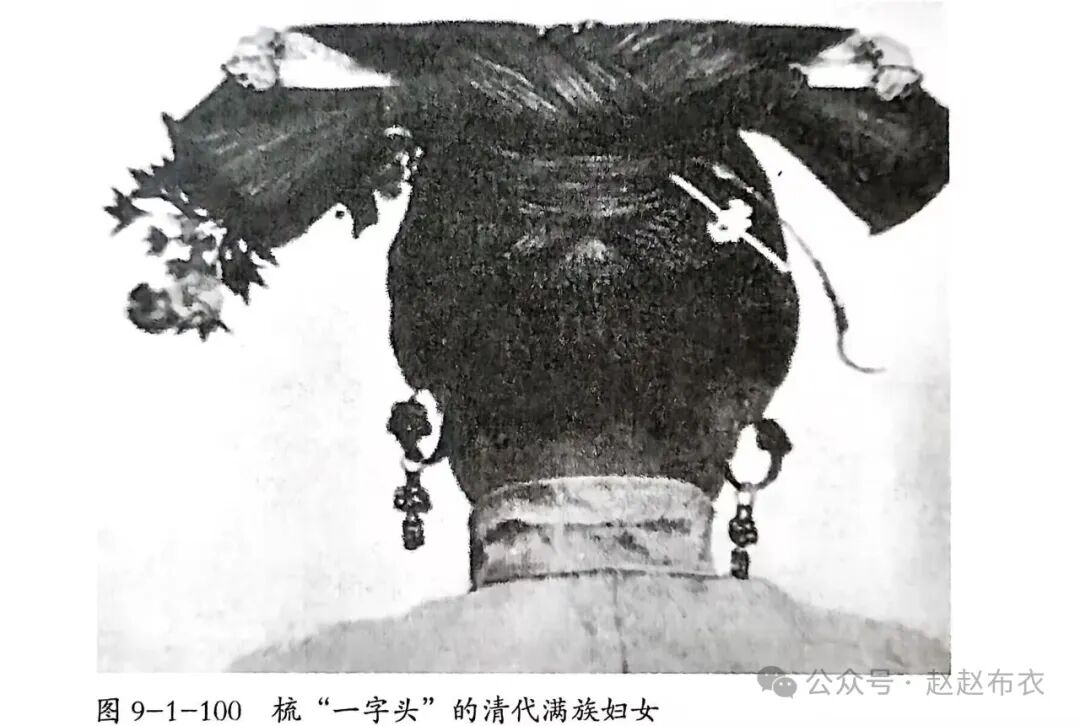

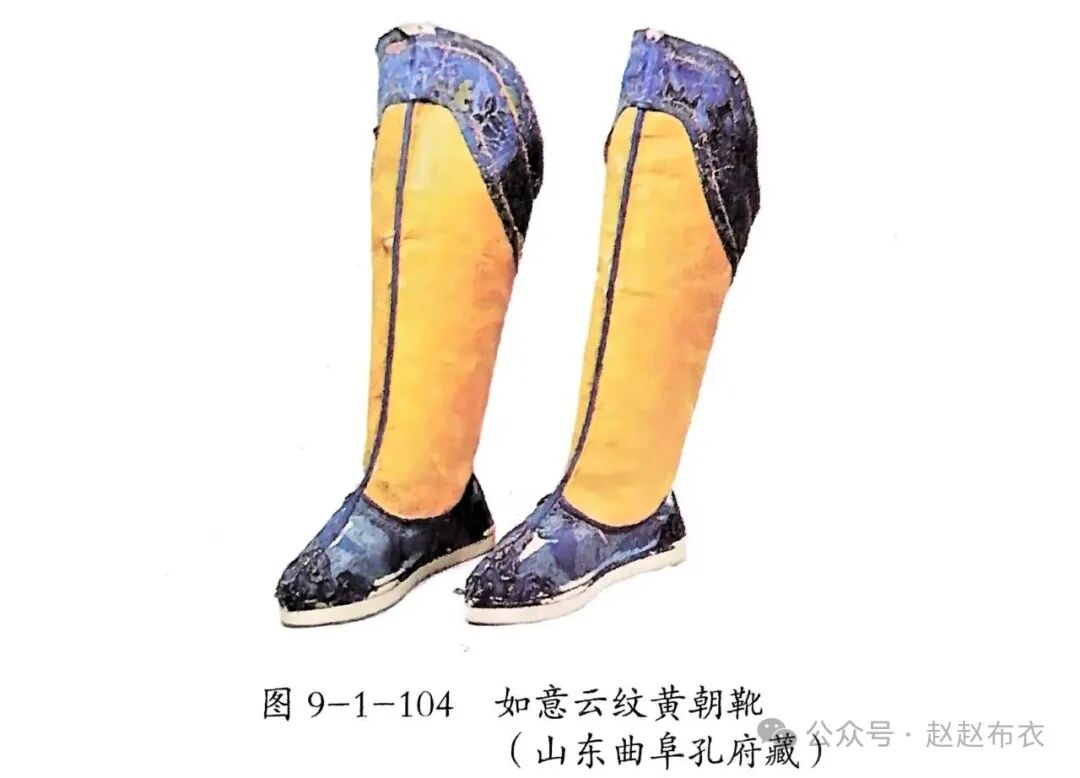

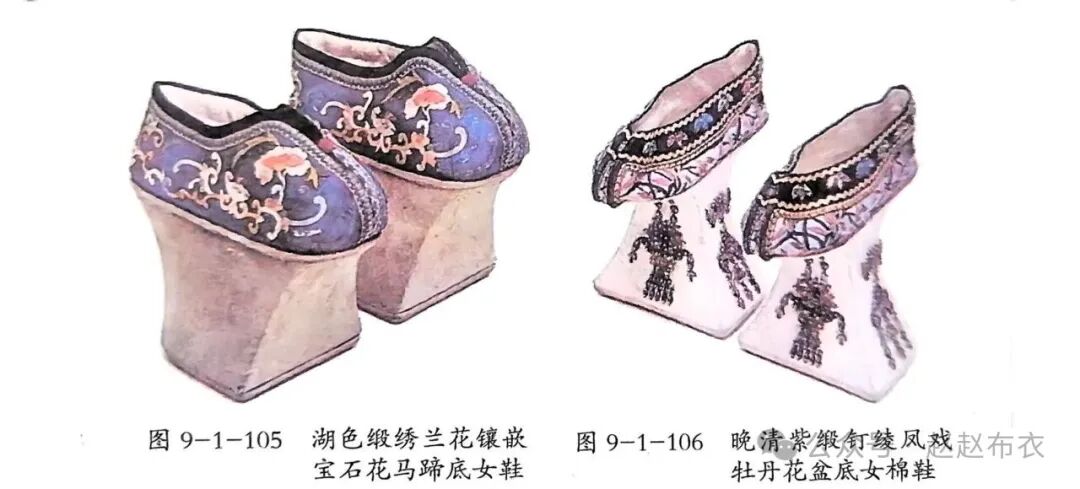

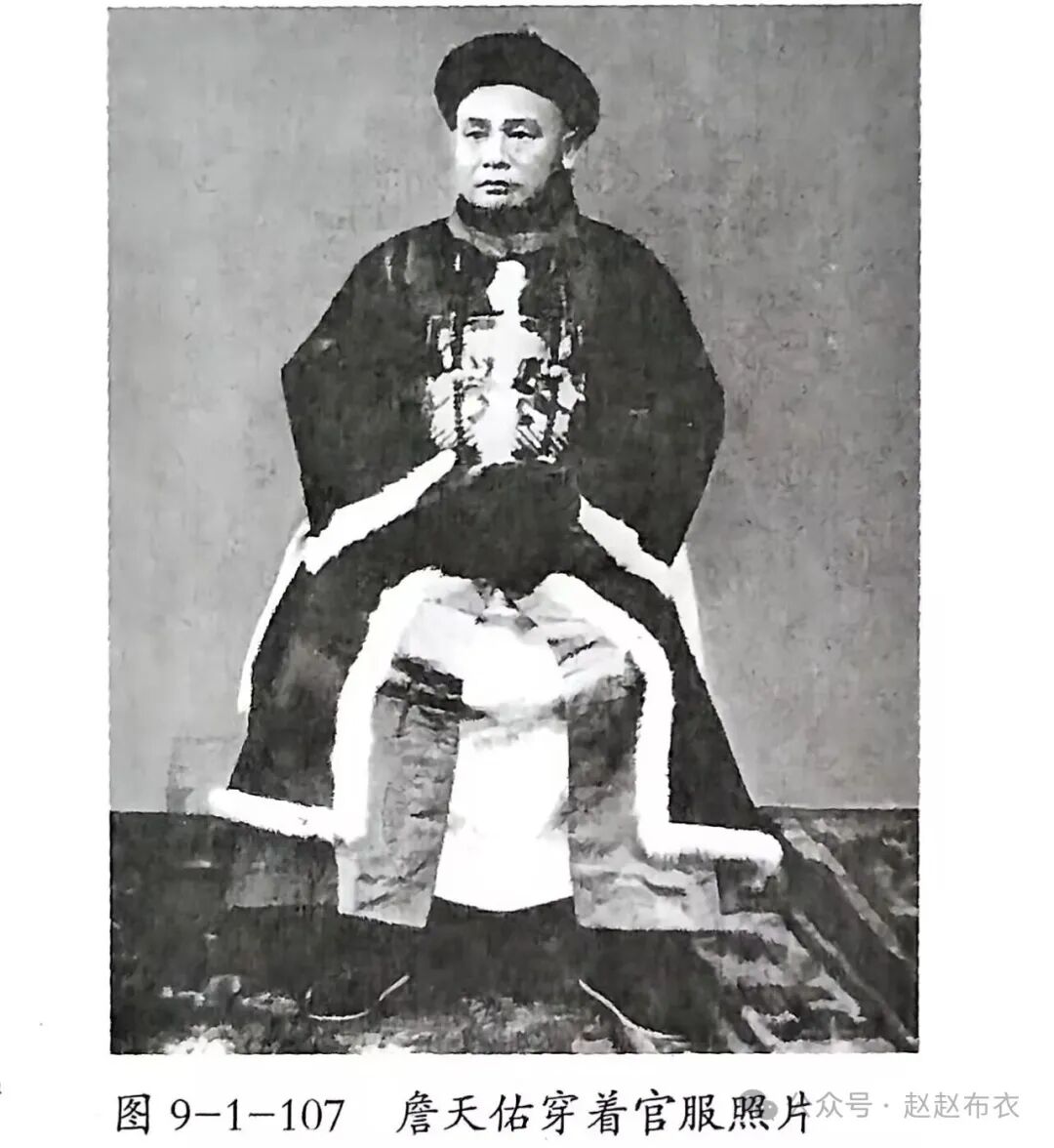

裙子在清代,是宫廷贵族小姐的日常装束,也是普通人家姑娘的日常服装。清代满族入关以后,虽然满族妇女都穿旗袍,但汉族妇女却仍把裙子作为礼服。清代裙子基本形制是马面裙,所谓“马面”是指裙前后两个长方形的外裙门。前期,马面裙裙门图案复杂,有龙纹、凤纹等。清末,裙门结构仍然存在,但是图案逐渐消失,最后仅剩缘饰。马面裙两侧的褶如果打了又细又密的细裥,则称为“百褶裙”。除此之外,还有“响铃裙”、"襕干裙”、“凤尾裙”等。比利时设计师德赖斯.范诺顿(Dries Van Noten)将清代马面裙元素转化成普通人可以接近的时装。美国时尚女装DV Mode杂志刊登的德赖斯.范诺顿(Dries Van Noten)中国风时装海报图亦是精彩之极。汉族妇女的发髻首饰,清初大体沿用明代式样,普通女性简单地将头发绾至头顶盘髻。除此之外,还有“叉子头”、“燕尾式”、“一字头”等。清代上层妇女一般留“两把头”。清末女性的发髻越梳越高,上套一顶形似扇形冠,被称作“旗头”,俗称“大拉翅”。清代男子便服穿鞋,公服穿靴。靴多为尖头,黑缎制作。清制规定,只有官员穿朝服才许用方头靴。满族妇女穿一种高木底绣花鞋,鞋底下小上大,形似花盆称“花盘底”;鞋底下大上小的称为“马蹄底鞋”,还有“龙鱼底”、“四闪底”等,根据鞋子形状命名,不管如何千变万化,其高跟都是镶嵌在脚心部位,总称叫“旗鞋”。出身关外苦寒之地的满族,由于民族爱好和生存需要,对裘皮非常喜爱。由此带来了整个清代社会持续不断的尚裘之风。清代最为贵重的裘皮是紫貂皮。清朝的时候专门有一个机构叫“打牲乌拉”,这个机构的职责就是专门为皇帝猎取貂皮。清代礼仪服装制度中,统治阶层服装使用裘皮种类、位置以及所配丝绸的种类等都具体规定。甚至,裘皮服饰的“换季”替换也有明确的规定。在清代,将毛露出来的裘衣俗称“出锋裘”。明清时期贵族女性头上戴的抹额也有用皮毛制成的。清代中国服装纽扣的形制已较为完备,成为由纽、扣和襻三部分组成的结构。纽是指由织物编结而成的球形小结;扣是指可扣解纽的环形套;襻是指纽和扣延续于衣身之上的部分。与前代不同,清代纽襻已全部露在服饰的外面,有“一字”和“盘花”两种类型。清代乾隆以后的纽扣,工艺日趋精巧,外形更为丰富,如莲蓬形、爪形和钱币形等。但球形钮头在清代一直局主要地位,广泛用于袍、褂、坎肩。受西方影响,清代甚至出现了用于巴图鲁坎肩的平钮。